2010年12月01日

ソーシャルメディアは「わくわく」「おもしろい」

ソーシャルメディアは「わくわく」「おもしろい」

ソーシャルメディアを活用している人(組織も)とそうでない人の差は、一次曲線的に広がっていくよりも、いろんな人とつながることができて「わくわく」とか「おもしろい」という要素が加わるので二次曲線的に広がっていく感覚があります。

数年後、後者があわててソーシャルを使いだしても、前者との差ははるかに離れていて、たとえばPCスキルを後から習得して追いつこうとするよりも、ハードルはかなり高いと思われます。なぜならソーシャルメディアの場合、すでに前者は「わくわく」「おもしろい」という体験知を得ているからです。

ソーシャルメディアがどれだけの可能性を持っているか知りたい方はこちら ↓

数年後、後者があわててソーシャルを使いだしても、前者との差ははるかに離れていて、たとえばPCスキルを後から習得して追いつこうとするよりも、ハードルはかなり高いと思われます。なぜならソーシャルメディアの場合、すでに前者は「わくわく」「おもしろい」という体験知を得ているからです。

ソーシャルメディアがどれだけの可能性を持っているか知りたい方はこちら ↓

2010年11月11日

クラウド時代のサーバ市場に何が起きているのか?

クラウド時代のサーバ市場に何が起きているのか?

当社では、クラウド化されたビジネス環境における次世代のビジネスイノベーションの研究を通じて、情報関連企業の経営変革支援はもとより、ベンチャー企業の創出や技術開発・人材育成面での支援を目指すビジネスイノベーション協議会のWeb運営をしています。

本日18:00から、「クラウド時代のサーバ市場に何が起きているのか?」と題して、元@IT編集人で、現在はブログメディアPublickeyを運営している新野淳一氏をパーソナリティとし、ゲストとともにIT業界の注目トピックを解き明かすUstream番組が放映されています。

本日18:00から、「クラウド時代のサーバ市場に何が起きているのか?」と題して、元@IT編集人で、現在はブログメディアPublickeyを運営している新野淳一氏をパーソナリティとし、ゲストとともにIT業界の注目トピックを解き明かすUstream番組が放映されています。

2010年10月26日

リクナビに 「いいね!」企業ランキングはできるのだろうか?

リクナビに 「いいね!」企業ランキングはできるのだろうか?

川添です。

リクナビがFacebookと連携して、先輩や仲間を探せる「コネクションサーチ」の提供をはじめました。こないだの記事(フェイスブックが履歴書化!「内定なう」から「いいね!内定」へ)でも触れましたが、就職関係の各ナビ媒体も一方向の情報媒体(リクナビの場合、企業ページごとにブログあるがコメントできない仕様)からソーシャル化することで、1対多型のコミュニケーション媒体を多対多型にすることができます。

それはよいとして個人的な関心事は、リクナビでも企業ごとに「いいね!」ボタンが付くのかどうかということです(といいつつ、たぶん今後も付かないと思ってはいるのですが)。

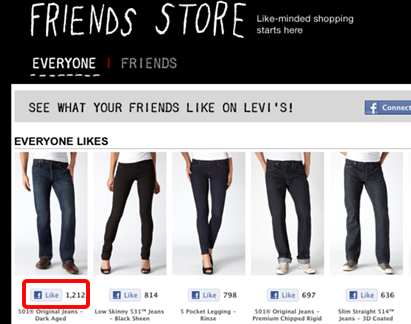

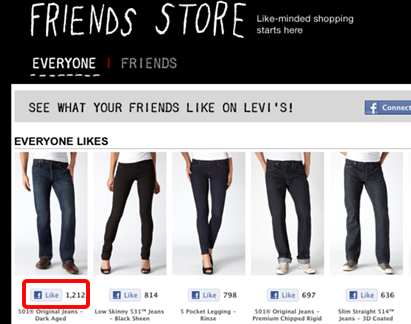

facebookを活用したソーシャルコマースの成功事例として、リーバイスが挙げられますが、リーバイスのECサイト内では商品ごとに「Like!」ボタンが付いています。「Like!」を押すと画面上でその数がカウント表示され、facebook上の自分の友達にその情報が発信されます。

これと同様にリクナビでも同様に企業ごとに「いいね!」が付いたらどうなるのか、と勝手に考えてみました。

この場合、学生ユーザーのリクナビ掲載企業に対する分かりやすい評価指標は、単純に「いいね!」の数になると思います。たとえばYouTubeのように「評価する(=Like!)」のほかに「評価しない(=Dislike!)」があれば話は別ですが(これだとそもそも企業から広告費もらえませんね)。

この企業ごとの「いいね!」の数によって絶対評価(?)がなされます。まあ当然大手企業がもともとトラフィックの多いでしょうから「いいね!」の数も比例すると思われます。

ということは、企業としては多くの「いいね!」を獲得するために広告をバンバン打ってトラフィックを高めるということが予想されます。

こうなると何をもって「いいね!」なのか、その意味を問われてくるでしょう。そのうち、「いいね!」企業ランキングというのができるかもしれません。

ランキングに意味がないとは言うつもりはありませんが、学生のユーザーさんはfacebookを通じて先輩や内定者とつながれるチャンスでもありますから、積極的にアプローチ(マナーを守って)をして話をして志望動機と合った企業を見つけてほしいと思います。

あ、別にリクナビをすすめているわけではありませんよ。

自分が良いと思ったナビを使うなり、他の方法や媒体で情報収集したりする中で、facebookやtwitterなどのソーシャルメディアを活用されるとよいと思います。

リクナビがFacebookと連携して、先輩や仲間を探せる「コネクションサーチ」の提供をはじめました。こないだの記事(フェイスブックが履歴書化!「内定なう」から「いいね!内定」へ)でも触れましたが、就職関係の各ナビ媒体も一方向の情報媒体(リクナビの場合、企業ページごとにブログあるがコメントできない仕様)からソーシャル化することで、1対多型のコミュニケーション媒体を多対多型にすることができます。

それはよいとして個人的な関心事は、リクナビでも企業ごとに「いいね!」ボタンが付くのかどうかということです(といいつつ、たぶん今後も付かないと思ってはいるのですが)。

facebookを活用したソーシャルコマースの成功事例として、リーバイスが挙げられますが、リーバイスのECサイト内では商品ごとに「Like!」ボタンが付いています。「Like!」を押すと画面上でその数がカウント表示され、facebook上の自分の友達にその情報が発信されます。

これと同様にリクナビでも同様に企業ごとに「いいね!」が付いたらどうなるのか、と勝手に考えてみました。

この場合、学生ユーザーのリクナビ掲載企業に対する分かりやすい評価指標は、単純に「いいね!」の数になると思います。たとえばYouTubeのように「評価する(=Like!)」のほかに「評価しない(=Dislike!)」があれば話は別ですが(これだとそもそも企業から広告費もらえませんね)。

この企業ごとの「いいね!」の数によって絶対評価(?)がなされます。まあ当然大手企業がもともとトラフィックの多いでしょうから「いいね!」の数も比例すると思われます。

ということは、企業としては多くの「いいね!」を獲得するために広告をバンバン打ってトラフィックを高めるということが予想されます。

こうなると何をもって「いいね!」なのか、その意味を問われてくるでしょう。そのうち、「いいね!」企業ランキングというのができるかもしれません。

ランキングに意味がないとは言うつもりはありませんが、学生のユーザーさんはfacebookを通じて先輩や内定者とつながれるチャンスでもありますから、積極的にアプローチ(マナーを守って)をして話をして志望動機と合った企業を見つけてほしいと思います。

あ、別にリクナビをすすめているわけではありませんよ。

自分が良いと思ったナビを使うなり、他の方法や媒体で情報収集したりする中で、facebookやtwitterなどのソーシャルメディアを活用されるとよいと思います。

2010年10月23日

フェイスブックが履歴書化!「内定なう」から「いいね!内定」へ

フェイスブックが履歴書化!「内定なう」から「いいね!内定」へ

企業の採用活動も変わる!

「内定なう」から「いいね!内定」へ。つまりツイッター採用からfacebook採用へ。

導線は、「facebookファンページ誘導⇒コミュニティ形成⇒囲い込み」。

facebookの個人プロフィールは履歴書化する。実際に学校名、学部名の記入項目もある。

企業は、ITリテラシー高い学生に直でアプローチできて、コストかからない。

てことは就職関係のナビサイトは、ピンチ!?

以上、今月の日経ネットマーケを読んで思ったこと。

「内定なう」から「いいね!内定」へ。つまりツイッター採用からfacebook採用へ。

導線は、「facebookファンページ誘導⇒コミュニティ形成⇒囲い込み」。

facebookの個人プロフィールは履歴書化する。実際に学校名、学部名の記入項目もある。

企業は、ITリテラシー高い学生に直でアプローチできて、コストかからない。

てことは就職関係のナビサイトは、ピンチ!?

以上、今月の日経ネットマーケを読んで思ったこと。

2010年10月22日

すごい!これが世界の一流企業のfecebookファンページ

すごい!これが世界の一流企業のfecebookファンページ

日本でも一気に注目され始めたfacebook。

企業においてもfacebookのファンページをWebブランディングのツールとして活用したい、そんな相談も少しづついただくようになりました。

世界に目を向けてみると、グローバル企業はどんな風なファンページなのか気になるところです。

■Nike Football

ナイキフットボールのファンページ。現在2,406,282人が「いいね!」と言っています。アイテム紹介などインタラクティブな作りになっています。公式サイトとの導線もピカイチ。

■Nokia

ノキアのファンページ。現在1,614,658人が「いいね!」と言っています。ユーザーからの投稿写真も豊富にあって、ノキアファンに支えられている感が伝わってきます。

■Sony

ソニーのファンページ。現在262,414人が「いいね!」と言っています。ビジュアル映像が美しいページです。

■Windows

マイクロソフトWindowsのファンページ。現在800,485人が「いいね!」と言っています。

その他、世界の一流企業のファンページはこちら

25 brilliant examples of Facebook brand pages

企業においてもfacebookのファンページをWebブランディングのツールとして活用したい、そんな相談も少しづついただくようになりました。

世界に目を向けてみると、グローバル企業はどんな風なファンページなのか気になるところです。

■Nike Football

ナイキフットボールのファンページ。現在2,406,282人が「いいね!」と言っています。アイテム紹介などインタラクティブな作りになっています。公式サイトとの導線もピカイチ。

■Nokia

ノキアのファンページ。現在1,614,658人が「いいね!」と言っています。ユーザーからの投稿写真も豊富にあって、ノキアファンに支えられている感が伝わってきます。

■Sony

ソニーのファンページ。現在262,414人が「いいね!」と言っています。ビジュアル映像が美しいページです。

■Windows

マイクロソフトWindowsのファンページ。現在800,485人が「いいね!」と言っています。

その他、世界の一流企業のファンページはこちら

25 brilliant examples of Facebook brand pages

2010年10月19日

「欲しい!」はソーシャルメディアで、「必要だ!」はSEOで。

「欲しい!」はソーシャルメディアで、「必要だ!」はSEOで。

川添です。

ソーシャルメディア、とくにいまfacebookが一部で花盛りです。

たとえば通販サイトを運営しているとして、

マーケティングのやり方も売っている商品が

ウォンツ商品なのか、

ニーズ商品なのか、

を見極めて最適なマーケティング手法を選択する必要があります。

●ウォンツ商品、つまり「うわ!これ欲しいぜ!」と思わせる商品(iPad、ランクルなど)

⇒具体的な対象をイメージした獲得欲求

●ニーズ商品、つまり「あー、これ必要やね」と思わせる商品(コスメ、健康食品など)

⇒欠乏感を充足したいという欲求

それで、

「欲しい!」はソーシャルメディアで、「必要だ!」はSEOで。

ソーシャルメディアは、「人」が薦めてくれる。

とくに支持を集めている人からの推薦であれば、

間違いないだろうという安心感がうまれ購入意欲が増す。

SEOは、ロボットが無機質に画面の目だつ場所に掲載してくれる。

すでに買いたい(買うべき)商品が決まっていて

あとはどこで買うか、いくらで買えるかだけを決めるだけの状態であればロボットにお任せ。

必要な条件キーワードを打ち込めば、該当するショップが上から順にずらり。

なので売りたい商品がどちらのタイプなのかを見極めて

どんな手段をとるか、またそのウエイトを決めるとよいかと。

Googleとfacebookの違いについては、大前さんに委ねます。

ソーシャルメディア、とくにいまfacebookが一部で花盛りです。

たとえば通販サイトを運営しているとして、

マーケティングのやり方も売っている商品が

ウォンツ商品なのか、

ニーズ商品なのか、

を見極めて最適なマーケティング手法を選択する必要があります。

●ウォンツ商品、つまり「うわ!これ欲しいぜ!」と思わせる商品(iPad、ランクルなど)

⇒具体的な対象をイメージした獲得欲求

●ニーズ商品、つまり「あー、これ必要やね」と思わせる商品(コスメ、健康食品など)

⇒欠乏感を充足したいという欲求

それで、

「欲しい!」はソーシャルメディアで、「必要だ!」はSEOで。

ソーシャルメディアは、「人」が薦めてくれる。

とくに支持を集めている人からの推薦であれば、

間違いないだろうという安心感がうまれ購入意欲が増す。

SEOは、ロボットが無機質に画面の目だつ場所に掲載してくれる。

すでに買いたい(買うべき)商品が決まっていて

あとはどこで買うか、いくらで買えるかだけを決めるだけの状態であればロボットにお任せ。

必要な条件キーワードを打ち込めば、該当するショップが上から順にずらり。

なので売りたい商品がどちらのタイプなのかを見極めて

どんな手段をとるか、またそのウエイトを決めるとよいかと。

Googleとfacebookの違いについては、大前さんに委ねます。

2010年10月16日

ソーシャルメディア革命は、機会でもあり脅威でもある。

ソーシャルメディア革命は、機会でもあり脅威でもある。

いまやソーシャルメディアは一過性の流行ではなく、コミュニケーション手法の根本的な変化です。

たとえばそれはどういうことかというと、

●アメリカでは8組に1組の夫婦がソーシャルメディアで出会った

●「ソーシャルメディアを利用しないという選択肢は存在しない・・・どう利用するかが問題」(「つぶやき進化論」著者エリッククォルマン)

●アメリカの教育省の調査によると対面よりオンラインで授業を受けた生徒の方が成績がよい

●企業の80%が採用活動でソーシャルメディアを利用(うち95%がLinkedlnを使っている)

●消費者の78%は友達の薦めを信用する一方、広告を信用する人は、たったの14%

●テレビCMでROI(費用対効果)を生むのはわずか18%

●Facebookでは毎日6000万以上の近況アップデートが上がる

●ニュースを見つけにいくのではなく、「ニュースがわれわれを見るける」時代

●製品やサービスを探しにいくこともなくなり、

製品やサービスをソーシャルメディアでわれわれを見出す

ということがこの映像で紹介されています。

これは300万回以上再生されたビデオ、Social Media Revolution(ソーシャルメディア 革命)の改訂版、Social Media Revolution 2の公式日本語版ビデオです。Socialnomics(日本語版は「つぶやき進化論 」)の著者、エリック クォルマン氏プロデュースで、最新のソーシャルメディア統計にアップデートされています。

たとえばそれはどういうことかというと、

●アメリカでは8組に1組の夫婦がソーシャルメディアで出会った

●「ソーシャルメディアを利用しないという選択肢は存在しない・・・どう利用するかが問題」(「つぶやき進化論」著者エリッククォルマン)

●アメリカの教育省の調査によると対面よりオンラインで授業を受けた生徒の方が成績がよい

●企業の80%が採用活動でソーシャルメディアを利用(うち95%がLinkedlnを使っている)

●消費者の78%は友達の薦めを信用する一方、広告を信用する人は、たったの14%

●テレビCMでROI(費用対効果)を生むのはわずか18%

●Facebookでは毎日6000万以上の近況アップデートが上がる

●ニュースを見つけにいくのではなく、「ニュースがわれわれを見るける」時代

●製品やサービスを探しにいくこともなくなり、

製品やサービスをソーシャルメディアでわれわれを見出す

ということがこの映像で紹介されています。

これは300万回以上再生されたビデオ、Social Media Revolution(ソーシャルメディア 革命)の改訂版、Social Media Revolution 2の公式日本語版ビデオです。Socialnomics(日本語版は「つぶやき進化論 」)の著者、エリック クォルマン氏プロデュースで、最新のソーシャルメディア統計にアップデートされています。

2010年09月10日

かかりつけ医師ならぬ「かかりつけ農家」!?

かかりつけ医師ならぬ「かかりつけ農家」!?

川添です。

農家から食材を直接購入できる会員制サービス「マイファーマー」がこのごろオープンしました。

ユーザーは、月額315円で会員になると、サイトから検索して自ら選んだ「かかりつけ農家」から農作物を直接購入することができます。希少作物や小ロットの要望にも応じ、定期的に農家から旬の物が届く「定期便」を購入すると、生産者から現場の声がメールで届けられるという仕組みです。

また、購入プランによっては、田植えや収穫などの農業体験を通じ、農家と交流を深める事もできるようです。これはユーザーにとて付加価値ですね。最近は農業体験ツアがよく組まれています。田舎出身の私には考えられません。

消費者と農家がダイレクトにつながることで互いにハッピーになり、これをつなげるのがやはりインターネットになります。

農家から食材を直接購入できる会員制サービス「マイファーマー」がこのごろオープンしました。

ユーザーは、月額315円で会員になると、サイトから検索して自ら選んだ「かかりつけ農家」から農作物を直接購入することができます。希少作物や小ロットの要望にも応じ、定期的に農家から旬の物が届く「定期便」を購入すると、生産者から現場の声がメールで届けられるという仕組みです。

また、購入プランによっては、田植えや収穫などの農業体験を通じ、農家と交流を深める事もできるようです。これはユーザーにとて付加価値ですね。最近は農業体験ツアがよく組まれています。田舎出身の私には考えられません。

消費者と農家がダイレクトにつながることで互いにハッピーになり、これをつなげるのがやはりインターネットになります。

ヒトを動かすWeb力(ナレッジネットワーク川添祐樹のWebに関するブログ)

twitter(ツイッター)を活用した企業プロモーション、YouTubeを活用した企業プロモーション、その他ネット通販サイトなどWebビジネスに関するブログです。